开化正堂示碑:钱江源头古代水法规探源

作者:胡文佳 范海军责编:君君时间:2022-10-10

山,是青黛葱茏;水,是明净灵秀。

千百年来,位于钱塘江源头的山城开化,与水结下了化不开的因缘,至今依旧在演奏着一曲曲关于水的咏叹。

循着历史的汤汤之水而上,那些古人治水的往事,历历在目。

缘起:因坝生隙

那是清嘉庆年间,一个月季初开的时节,画眉在芹江边悠闲地鸣着,殊不知咫尺之遥的纷争正拉开了序幕。

原来,开化城东的庄门桥与上溪二村,因为用水起了纷争。上游的庄门桥,因村口的砖桥而得名,桥下的湘溪水经年累月地从庄门桥村流往上溪村,蜿蜒曲折,同饮一江水的二村几百年来相安无事,却因一道堰坝打破了平静。

这道坝是庄门桥村修的,为的是村里农田的灌溉;而上溪村的村民则认为这道坝分走了水源,影响了自己村的耕种。

世上的争执总缘起于各方执着于自身的利益,二村用最原始的手段开始了拉锯赛:下游的村民三天两头去挖坝,上游的村民就不断去修坝。一来二去,抬头不见低头见的两村村民也成了一见面就红眼的冤家。

解题:以碑立法

在二村族长沟通无效后,难题被“踢”给了开化县衙。据考证,清代及以前,水利禁条、规章执行及水事纠纷调解主要由地方官衙负责。而被交给官衙来断案的,大多也是乡规民约及宗教祠堂解决不了的纠纷。

为了解决这场纠纷,当时的开化县衙也颇有智慧,用了一种简单又平衡的方式:在保护堰坝灌溉农田的功能不被破坏的前提下,定期放水、疏导清淤保证下游用水。

为了晓谕百姓遵守执行,也为了维护工程设施和用水秩序,开化县衙用了那个年代特有的一种方式:以碑立法。

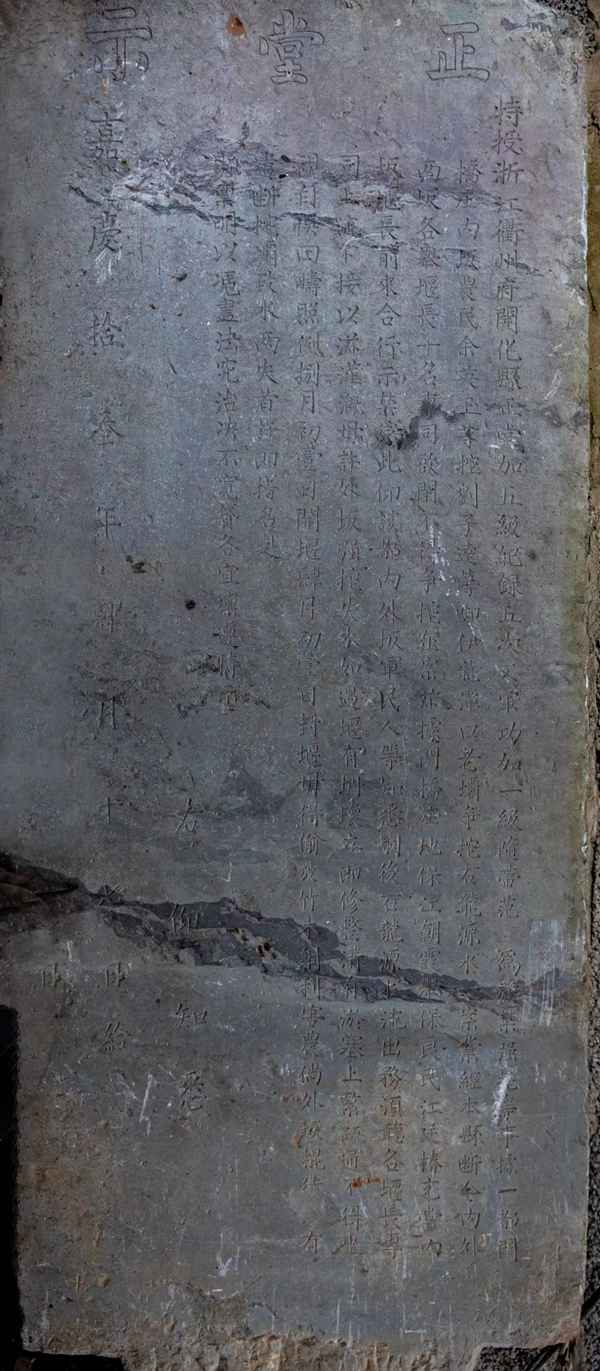

石碑被立在了庄门桥村的那座砖桥边,青石质地,宽0.67米,高1.76米,厚0.12米。碑首上刻着“正堂示”三个大字。碑文如下:

碑特授浙衢州府开化县正堂加五级记录五次又军功加一级,随带范。

为严禁强挖等事,据一都门桥庄内坂农民余英玉等,控刘子达等啣伊龙潭口老堰争挖右龙源水一案,业经本县断:令内外两坂各举堰长一名,专司啟闭,不得争挖。在案兹据门桥庄地保江朝霞举报,良民江连椿充当内司,上流下接以滋灌,毋放外坂强挖失水,如遇堰有坍坏,立即整修,沟有淤塞,上紧疏通,不得坐视自误,田畴照例。捌月初一日开堰,四月初一封堰,毋得偷放竹木,射利害农,倘外坂棍德,如有违断挖坝,致水两失者,许即指名赴县禀明,凭尽法究治,决不宽贷,各宜凛遵。

持示

右仰知悉

清•嘉庆十三年(1808)四月十七日给

启示:以德治水

时光如白驹过隙,而今已两百多年过去,这块正堂示碑依旧伫立村中,无时无刻不在提醒着每一位桥上路过的行人,那段往事,那个契约,那些智慧。

在古代圣贤眼中,水乃自然界最具德行的产物,老子云“上善若水”。其美在“清澈明净、自污洗垢”;其德在“安于卑下、屈居下流”;其智慧在“随方则方、随圆则圆”;其包容在“纳百川而融会贯通”。

据《开化县志》《方氏宗谱》的记载,古代开化人民对治水的精神非常赞赏。就有宗谱曾记载,在王母尖这个山上,曾经立过禹碑,这块碑就是赞赏大禹治水精神。人们往往能从祖先那里得到最深刻的启示。大禹治水,用疏导而非壅堵,这或许蕴含有更深层的含义。水是世上的至柔之物,如何治理它,令它为民所用,则需要治水者拥有水那种方圆随形的智慧。(胡文佳、范海军供稿)